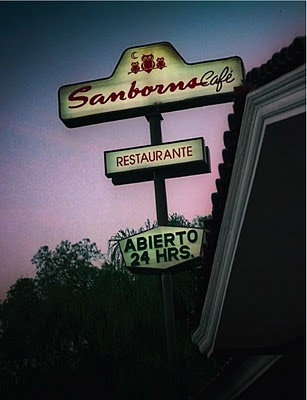

Foto: Abraham Pérez

Lo mejor era el suave estruendo que iba intensificándose hasta convertirse en una forma imbatible del silencio: bajo el rumor de las conversaciones, o confundiéndose con el trasiego de trastos y las músicas ineptas disueltas pronto en la pareja sucesión de su desgano, alguna vez con un televisor que alguien se habría olvidado de apagar (en el bar: nadie veía el futbol, luego la pantalla comenzaba su delirio casi inaudible, para la edificación y el solaz de nadie), sobrevenía el acallamiento radical del mundo, empezando por los ecos que hacen de la propia cabeza la sede aturdida de convicciones tan trabajadas como estériles, como «el prójimo es imbécil» o «merezco ganar más». Un banco en la barra era particularmente propicio para remontarse sobre esa quietud: delante de un cenicero que hacía horas ninguna mesera había venido a vaciar, media taza de café helado, a menudo un libro abierto en vano —o nada, ni libro ni cuaderno ni nada, que convenía más—, limitarse a observar cómo prosperaba la noche afuera, por los ventanales, y cómo iban fugándose de ella ciertas presencias, aisladamente verosímiles sólo porque la inverosimilitud de su reunión ahí era insuperable.

Por ejemplo: una pareja de padres tardíos —o eso había que suponer: la dificultad de hallar explicaciones imponía aferrarse a cualquier posibilidad, por incierta que pareciera—, él pálido y de barba gris y ella con un cutis de parafina, lentes gruesos y melena teñida, acompañados por dos niñas de greñas revueltas, vestidos de fiesta y blancas también, afantasmadas, que dibujaban o picoteaban sus platillos, como si no fueran las dos de la mañana. La única solución admisible era que a esa hora estuvieran soñándose, los cuatro, pero el problema es que la aparición insistía en manifestarse al menos dos o tres veces en la semana. O el viejo ingeniero —profesor de prepa, incapaz de jubilarse— que repasaba incesantemente las hojas en que trazaba los planos minuciosos de un arma antiaérea de su invención (y si uno le tenía paciencia, exponía cómo y contra quién pensaba que podría usarse, y qué beneficio le traería a la patria). Parejas recurrentes, claro, como la que hacían una empleada de Hacienda, de ojos llorosos siempre, y un gordo de camisa ajustada siempre al borde del exabrupto. Una señora de cabeza laqueada, varias capas de maquillaje y cada brazo metido en un tubo de pulseras doradas; un calvo de traje blanco y zapatos blancos y corbata blanca, recostado en su respaldo como si mirara a lo largo de un muelle; grupos de estudiantes de medicina que, por temporadas —días de exámenes—, impregnaban el lugar con una atmósfera forense, seguramente efecto de las preguntas técnicas que cruzaban; una mujer joven, sola —pero quién no estaba solo ahí—, obstinada en la consideración del rencor que la habría instalado cada noche en la misma mesa; el habitual contingente de deudos que abandonaba por un rato la funeraria vecina para entrar con su negrura y su sobrecogimiento contenido (una vez uno llevaba en las manos una esfera de cristal con peces de colores). Mariachis, policías, borrachos, putas, un taxista que recalaba ahí hasta que lo mató el cáncer de garganta, un anciano doctor que esperaba a su mujer (de un tercio de su edad) para que pasara por él, cerca de la media noche; y el loco insignia del café, Chavita, que platicaba con Benito Juárez o con el Príncipe de Gales en el otro extremo de la barra. Etcétera.

Luego, como había descendido, ese silencio admirable se elevaba y las voces, los ruidos, la música o los ecos en la cabeza recuperaban su volumen natural. Hora de largarse. Poco antes de que el sol empezara a desbaratarlo todo, y de que fuera posible —aterradoramente posible— constatar cómo ese café no podía existir sino en las horas irreales en que el único vestigio del tiempo, afuera, es el cambio de las luces de los semáforos, o, adentro, la cajetilla de cigarros indolentemente vaciada.

Por ejemplo: una pareja de padres tardíos —o eso había que suponer: la dificultad de hallar explicaciones imponía aferrarse a cualquier posibilidad, por incierta que pareciera—, él pálido y de barba gris y ella con un cutis de parafina, lentes gruesos y melena teñida, acompañados por dos niñas de greñas revueltas, vestidos de fiesta y blancas también, afantasmadas, que dibujaban o picoteaban sus platillos, como si no fueran las dos de la mañana. La única solución admisible era que a esa hora estuvieran soñándose, los cuatro, pero el problema es que la aparición insistía en manifestarse al menos dos o tres veces en la semana. O el viejo ingeniero —profesor de prepa, incapaz de jubilarse— que repasaba incesantemente las hojas en que trazaba los planos minuciosos de un arma antiaérea de su invención (y si uno le tenía paciencia, exponía cómo y contra quién pensaba que podría usarse, y qué beneficio le traería a la patria). Parejas recurrentes, claro, como la que hacían una empleada de Hacienda, de ojos llorosos siempre, y un gordo de camisa ajustada siempre al borde del exabrupto. Una señora de cabeza laqueada, varias capas de maquillaje y cada brazo metido en un tubo de pulseras doradas; un calvo de traje blanco y zapatos blancos y corbata blanca, recostado en su respaldo como si mirara a lo largo de un muelle; grupos de estudiantes de medicina que, por temporadas —días de exámenes—, impregnaban el lugar con una atmósfera forense, seguramente efecto de las preguntas técnicas que cruzaban; una mujer joven, sola —pero quién no estaba solo ahí—, obstinada en la consideración del rencor que la habría instalado cada noche en la misma mesa; el habitual contingente de deudos que abandonaba por un rato la funeraria vecina para entrar con su negrura y su sobrecogimiento contenido (una vez uno llevaba en las manos una esfera de cristal con peces de colores). Mariachis, policías, borrachos, putas, un taxista que recalaba ahí hasta que lo mató el cáncer de garganta, un anciano doctor que esperaba a su mujer (de un tercio de su edad) para que pasara por él, cerca de la media noche; y el loco insignia del café, Chavita, que platicaba con Benito Juárez o con el Príncipe de Gales en el otro extremo de la barra. Etcétera.

Luego, como había descendido, ese silencio admirable se elevaba y las voces, los ruidos, la música o los ecos en la cabeza recuperaban su volumen natural. Hora de largarse. Poco antes de que el sol empezara a desbaratarlo todo, y de que fuera posible —aterradoramente posible— constatar cómo ese café no podía existir sino en las horas irreales en que el único vestigio del tiempo, afuera, es el cambio de las luces de los semáforos, o, adentro, la cajetilla de cigarros indolentemente vaciada.

Publicado en la KY Magazine más nuevecita. Si quieren echarle un vistazo al número entero, click por acá.